Le rapport 2015 traite du potentiel vitivinicole de production, de la superficie en vigne, de la production et consommation globale de vin, des volumes d’exportation et d’importation de vin, ainsi que de la production de raisins destinés à la consommation en frais et de la production de raisins secs.

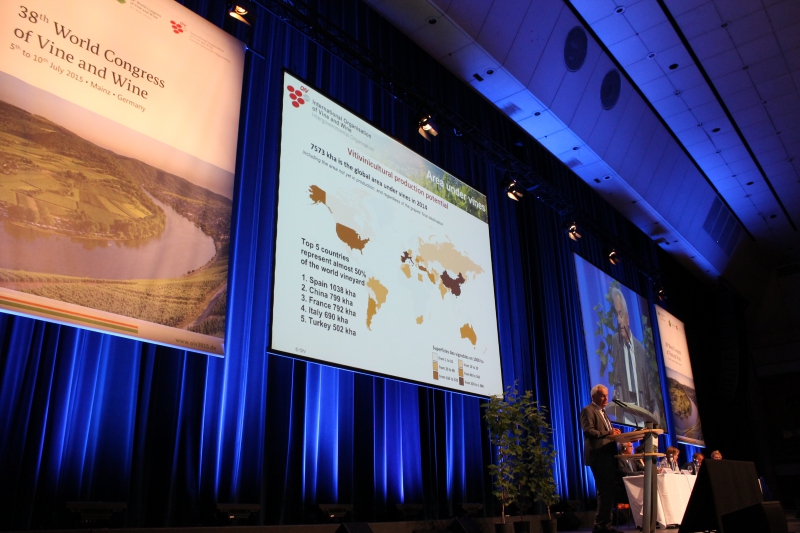

En 2014 la superficie viticole mondiale s’élève à 7573 mha

La production mondiale de raisin atteint 737 Mio qx en 2014

La production mondiale de vins de 2014 (hors jus & moûts) est estimée à 270 Mio hl

La consommation mondiale de vins en 2014, est estimée à 240 Mio hl

Avec 24 Mio hl consommés au niveau mondial en 2013, les vins rosés représentent 10% du marché.

Bilan sur la situation vitivinicole mondiale [EN]

Présentation PPT [EN]

M. Nico van Opstal (Pays-Bas), qui préside l'association, a précisé l'importance pour les conseillers en charge des questions agricoles de mieux connaitre les organisations internationales et qu'il fallait développer ce type de relations directes.

M. Jean-Marie Aurand qui dans sa carrière a occupé les fonctions de conseiller agricole en poste à Madrid a souligné le travail de relais effectué par les ambassades mais également leur rôle pour la promotion des réalités viticoles de leur pays. Il a indiqué qu'il souhaitait que cette initiative puisse être renouvelée et élargie.

Monika Christmann élue Présidente

Impliquée dans les activités de l’OIV depuis une vingtaine d’année le Pr. Dr. Christmann a été élue à l’unanimité des Etats présents. Enseignant chercheur en œnologie au sein de l’institut de recherche de Geisenheim, elle a été Présidente de la Commission œnologie de l’OIV et était depuis 3 ans vice-présidente de l’OIV élue par le Comité scientifique et technique.

Dans ses nouvelles fonctions, Monika Christmann sera entourée d’un nouveau bureau puisque l’Assemblée Générale a également élu comme :

Président de la Commission Viticulture : Benjamin Bois (France)

Président de la Commission Œnologie : Luigi Moio (Italie)

Président de la Commission Economie et Droit : Tony Battaglene (Australie)

Présidente de la Commission Nutrition et Santé : Nuria Garcia Tejedor (Espagne)

Président de la Sous-Commission des Méthodes d’Analyses : Ondrej Mikeš (République Tchèque)

Président de la Sous-Commission Produits non fermentés et raisins : Luis Peres de Sousa (Portugal)

Les maladies du tronc de la vigne (MTV) sont devenues un réel problème au cours des dernières années.

L'OIV a par conséquent repris le travail dans ce sens conformément à son Plan stratégique et son programme de travail, dont la première action a été mise en place en 2006 (résolution VITI 02/2006), mais certaines actions sont actuellement nécessaires afin de compléter cette résolution à propos de mesures préventives.

Il est important de souligner que ce sujet fait l'objet de plusieurs initiatives et actions développées au niveau national ou international.

Le secrétariat général de l'OIV a élaboré un document soulignant l'importance de ce sujet, le travail en cours et la nécessité d'une coopération internationale.

Télécharger le document (en anglais)

Vigneron, européen convaincu, il a présidé durant de nombreuses années l’Association nationale des viticulteurs allemands. Il a également été le vice-président de l’Association des régions européennes viticoles (AREV) et président du Centre international des organismes de promotion du Vin (CILOP).

Membre de la délégation allemande à l’OIV, il a été Président, puis vice-président de la Commission Economie et Droit de l’OIV entre 2000 et 2006.

L’OIV s’associe à la peine de ses proches et salue la mémoire d’une grande personnalité au service du vin au niveau international.