Regina Vanderlinde ha inoltre partecipato alla 12º Cyprus Wine Competition, un evento patrocinato dall'OIV.

Abbiamo raggiunto la presidente per raccogliere le sue impressioni sulla visita e sul ruolo delle competizioni vitivinicole.

Cosa ci può dire della sua visita a Cipro?

È la prima volta che vado a Cipro. Sono rimasta colpita dalla bellezza di questo paese e dalla sua calda accoglienza. Questa visita è stata l'occasione per un incontro bilaterale con il ministro dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e dell'ambiente, Costas Kadis, a cui ho espresso la soddisfazione dell'OIV per la qualità dei rapporti intrattenuti con i delegati ciprioti. Il ministro da parte sua ha espresso il desiderio di organizzare il 46º Congresso dell'OIV a Cipro, nel 2023. Nell'ambito della visita ho partecipato alla conferenza tecnica sul tema "La produzione vinicola nel contesto della differenziazione e della competitività mondiale", presentando il ruolo dell'OIV quale riferimento scientifico e tecnico del settore vitivinicolo a livello internazionale. Infine, ho presenziato alla 12ª edizione della Cyprus Wine Competition.

dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e dell'ambiente

Ultimamente ha partecipato a diverse competizioni poste sotto il patrocinio dell'OIV. Che cosa ne pensa della Cyprus Wine Competition?

La Cyprus Wine Competition è patrocinata dall'OIV sin dal 2008. Nonostante il carattere nazionale di questo evento, durante le degustazioni ho avuto modo di notare l'assoluto rispetto delle norme dell'OIV relative alle competizioni internazionali di vini e bevande spiritose di origine vitivinicola. Circa la qualità dei campioni, sono rimasta davvero colpita dalla varietà e dalla qualità dei vini in gara. Nel corso della passata settimana abbiamo avuto l'occasione di assaggiare diversi vini eccezionali ottenuti dalle straordinarie varietà naturali di Cipro. Abbiamo potuto degustare 194 campioni di 36 aziende vinicole diverse. È stata una piacevole scusa per apprezzare la grande evoluzione del settore vinicolo del paese.

A suo parere, perché le norme dell'OIV sono così importanti?

Le norme dell'OIV consentono ai produttori di competere in condizioni controllate ed eque, garantendo l'anonimato dei campioni, e la loro degustazione in condizioni ottimali, applicando inoltre una valutazione basata su criteri sensoriali armonizzati.Le competizioni dell'OIV sono molto importanti perché tengono conto di aspetti fondamentali. Possiamo sottolineare il fatto che promuovono la diffusione di vini di qualità eccezionale. Chiaramente, ciò motiva i produttori a migliorare il livello tecnico e scientifico della produzione, contribuendo così a loro volta all'espansione del settore vitivinicolo.

Il vino è una bevanda millenaria e storica, pertanto le competizioni vinicole rivestono un ruolo di rilievo per la promozione del valore storico e sociale di un prodotto così unico, una componente attiva della civiltà.

Inoltre, un aspetto fondamentale delle competizioni vinicole è il loro ruolo nella promozione del consumo responsabile.

E che cosa può dirci a proposito del valore delle medaglie?

Grazie alle regole dell'OIV, le medaglie hanno un vero valore, in quanto le premiazioni sono limitate al 30% dei vini presentati, cosa che a volte porta a dover escludere vini pur di ottima qualità dalla rosa dei premiati.Per questo motivo, quando partecipo a competizioni vinicole, mi congratulo sempre molto caldamente con i vincitori.

Riuscire a ottenere un premio per un vino significa molto.

Significa che chi ha creato quel vino ha cercato di produrre una bevanda eccezionale, con caratteristiche uniche, mettendo insieme splendidi colori, molteplici riflessi, i profumi e gli aromi più delicati.

Qui, e ovunque nel mondo del vino, la nostra motivazione è la ricerca dell'unicità. Chi ambisce all'eccellenza del vino sarà sempre ricompensato.

Ma ancora più importante è ricordare che i vini premiati sono un riferimento per i consumatori e un grande riconoscimento per i produttori.

Otto dati sul settore del vino a Cipro (fonte: governo cipriota)

- Cipro è una regione vitivinicola con oltre 5.500 anni di storia alle spalle.

- È l'unica zona protetta dell'Unione europea caratterizzata dalla completa assenza di fillossera (è una delle tre nazioni senza fillossera del mondo).

- La superficie vitata attuale è di 7.710 ettari.

- Possiede un mosaico di dieci cultivar autoctone di Vitis vinifera: Xynisteri, Mavron, Maratheftico, Giannoudi, Ofthalmo, Promara, Morocanella, Spourtico, Canella e Vlouriko.

- La produzione di vino è stata di 109.200 ettolitri nel 2018.

- Cinque regioni sono riconosciute come denominazioni di origine protetta (DOP): Commandaria, Krasochoria Lemesou, Laona Akamas, Vouni Panayia-Ampelitis e Pitsilia.

- Il Commandaria, il vino dolce ottenuto da uva appassita al sole, è sicuramente la bandiera del settore enologico.

- Quattro distretti sono riconosciuti come indicazioni geografiche protette (IGP): Lemesos, Pafos, Larnaka e Lefkosia.

Per saperne di più sulle norme dell'OIV

Per saperne di più sulle norme dell'OIV per le competizioni internazionali di vini e bevande spiritose di origine vitivinicola, cliccare qui.

Il coordinatore scientifico dell'OIV, Jean-Claude Ruf, ha partecipato alla 13ª riunione del CCCF, che si è tenuta dal 29 aprile al 3 maggio 2019 a Yogyakarta, Indonesia.

Tra i punti all'ordine del giorno della riunione, le delegazioni degli Stati membri presenti hanno discusso la revisione dei limiti massimi di piombo negli alimenti, in particolare nel vino.

In occasione della precedente riunione del 2018, l'OIV era intervenuta per invitare a tenere in considerazione anche le caratteristiche specifiche di alcuni tipi di vino, come i vini fortificati, una gran parte dei quali verrebbe esclusa dal commercio internazionale qualora venisse imposto un limite di 0,05 mg/kg.

Inoltre, il CCCF ha deciso di ripristinare il gruppo di lavoro telematico, presieduto dagli Stati Uniti d'America, al fine di lavorare sui limiti massimi (LM) per il vino ottenuto dall'uva e per i vini mutizzati ottenuti da uve raccolte dopo la data di imposizione del LM.

Da oltre un anno l'OIV ha avviato una revisione dei propri limiti di piombo

In occasione della 13ª riunione del CCCF nel 2019, il Comitato ha discusso le raccomandazioni del gruppo di lavoro riguardanti i limiti massimi di piombo per i vini e i vini fortificati. Durante la discussione, l'OIV ha portato l'attenzione del CCCF sulle significative conseguenze che un limite troppo basso potrebbe avere sul commercio internazionale. Inoltre, Jean-Claude Ruf ha comunicato che l'OIV ha avviato da oltre un anno una revisione dei propri limiti di piombo e che durante la prossima Assemblea generale dell'OIV, che si terrà a luglio 2019 in Svizzera, verrà presentata una proposta di revisione al fine di ottenerne l'adozione definitiva. Questa proposta mira a stabilire un limite di 0,10 mg/L per i vini e di 0,15 mg/L per i vini liquorosi.

Infine, l'OIV ha invitato il CCCF a considerare i nuovi lavori dell'OIV a questo oggetto al fine di evitare future duplicazioni o incoerenze nei limiti potenziali.

Al termine delle discussioni presso il CCCF, sebbene alcune delegazioni fossero favorevoli a un limite massimo di 0,05 mg/kg per i vini, il consenso è stato raggiunto su un limite massimo di 0,10 mg/kg per i vini e un limite specifico di 0,15 mg/kg per i vini fortificati/liquorosi. Questi limiti si applicano ai prodotti elaborati successivamente alla data di imposizione del LM. Tali proposte verranno sottoposte alla Commissione del Codex Alimentarius a luglio 2019 al fine di ottenerne l'adozione.

Coerenza delle norme e del commercio internazionale

Il fatto che l'OIV e il Codex Alimentarius adottino gli stessi limiti per i vini e i vini fortificati/liquorosi è una buona ragione per rallegrarsi per la raggiunta coerenza delle norme e del commercio internazionale.

Inoltre, il Comitato ha convenuto l'avvio entro il 2020 di un nuovo lavoro di revisione del Codice delle pratiche per la prevenzione e la riduzione della contaminazione da piombo negli alimenti (CAC/RCP 56-2004), adottato dal Codex nel 2004, al fine di integrare dei mezzi di riduzione del contenuto di piombo negli alimenti, compresi i vini

In occasione dell'ultima riunione del Comitato esecutivo dell'OIV, il direttore generale Pau Roca ha comunicato agli Stati membri di aver firmato un nuovo contratto di locazione per un sito operativo a rue Monceau, nell'8º municipio di Parigi, compiendo i primi passi affinché possa essere trovata una sistemazione più adatta con la Francia, nella sua veste di ospite della sede dell'Organizzazione.

Sita nei pressi del Parco Monceau, della sede dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) e di un centro conferenze, la nuova sede verrà sottoposta a lavori di ristrutturazione durante l'estate da parte di aziende private che si presteranno volontariamente. I lavori rimanenti verranno svolti da aziende individuate tramite un bando.

Sebbene numerosi Stati membri si rammarichino di dover lasciare la sede storica nella quale è stato negoziato il rinnovo dell'Accordo istitutivo dell'OIV, hanno espresso l'augurio di trovare, entro il centenario dell'OIV nel 2024, un sito che possa divenire la sede definitiva dell'Organizzazione, e da cui far partire le nuove iniziative e rispondere alle sfide del prossimo secolo.

Il 5 aprile 2019, il Comitato scientifico e tecnico dell'OIV ha designato la storica medievalista, specializzata in storia del vino, quale presidente della Giuria internazionale dei Premi dell'OIV.

Azélina Jaboulet-Vercherre è la prima donna a rivestire questa funzione dalla creazione dei Premi dell'OIV, nel 1930.

Dottoressa in storia (Yale, USA), la nuova presidente della Giuria dei Premi dell'OIV è titolare di cattedre in storia dell'arte, archeologia, letteratura e storia.

La sua tesi dottorale si è concentrata su indagini bibliografiche della letteratura media e della filosofia naturale tra il XII e il XV secolo.

Al di fuori degli studi storiografici, l'autrice ha sviluppato il suo senso critico grazie a una formazione multidisciplinare in storia dell'arte e letteratura inglese e americana.

Il suo approccio innovativo al vino si distingue nettamente in quanto l'accento è posto sull'armonia tra vino, arte, musica, emozione e sentimenti.

Grazie alla sua esperienza storiografica e culturale, opera un rinnovamento della tassonomia del vino, ben oltre i contesti abituali.

Tale multidisciplinarietà dà a i suoi corsi di storia del vino e alle sue conferenze-degustazioni tenute in tutto il mondo una portata e un carattere unici.

Professoressa invitata a Science Po (Istituto di studi politici di Parigi, Summer School), ha guidato la creazione della "Sciences Po Wine School".

Diversi anni di insegnamento presso la Scuola alberghiera di Losanna e la Scuola per ingegneri enologi di Changins, le hanno consentito di ampliare la propria conoscenza dei vini svizzeri.

È giurata-degustatrice di diversi concorsi.

Azélina Jaboulet-Vercherre ha ottenuto due Premi dell'OIV e una Menzione speciale dell'OIV nel 2013, 2015 e 2017.

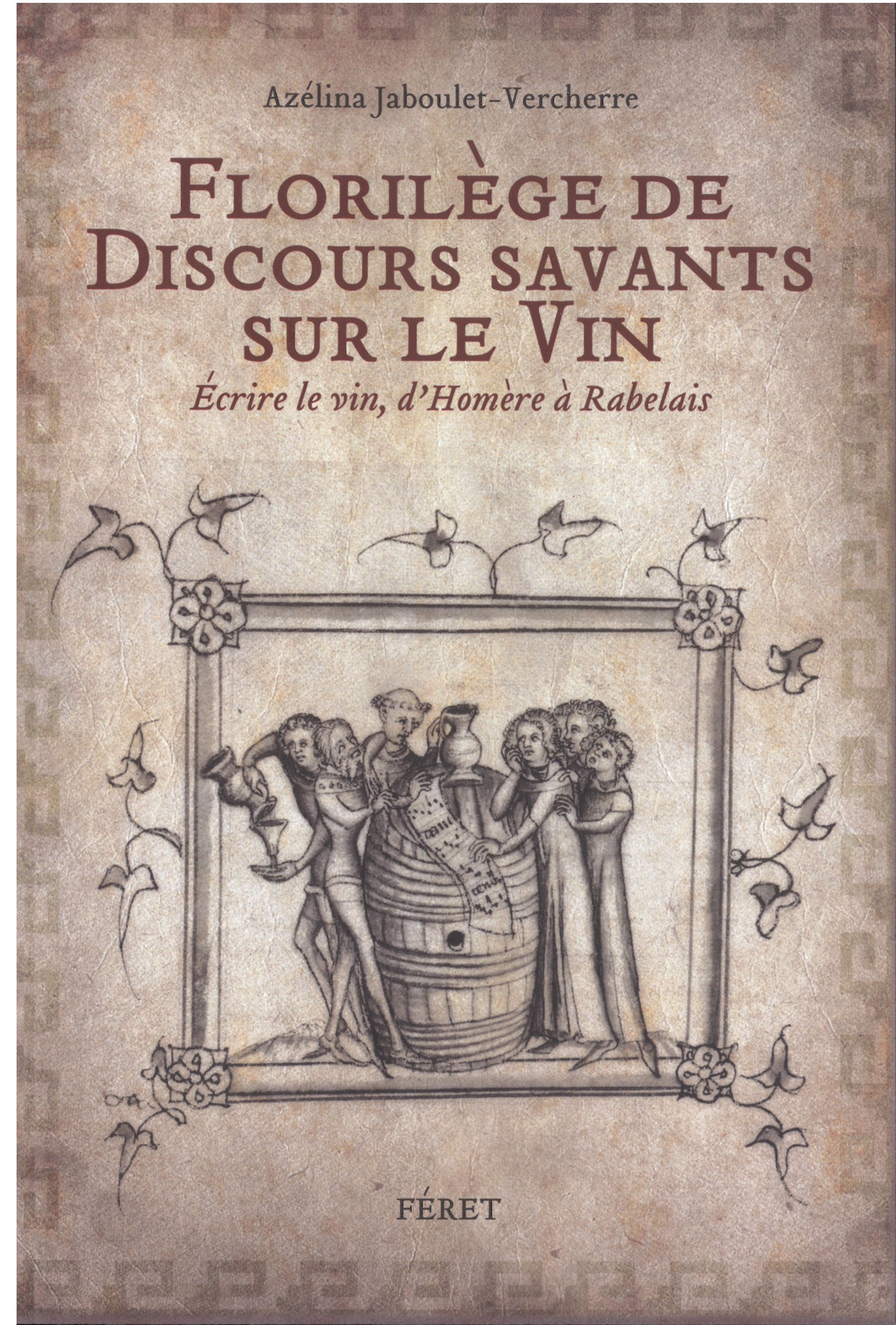

Premio dell'OIV 2013, nella categoria Storia, letteratura e belle arti, con:

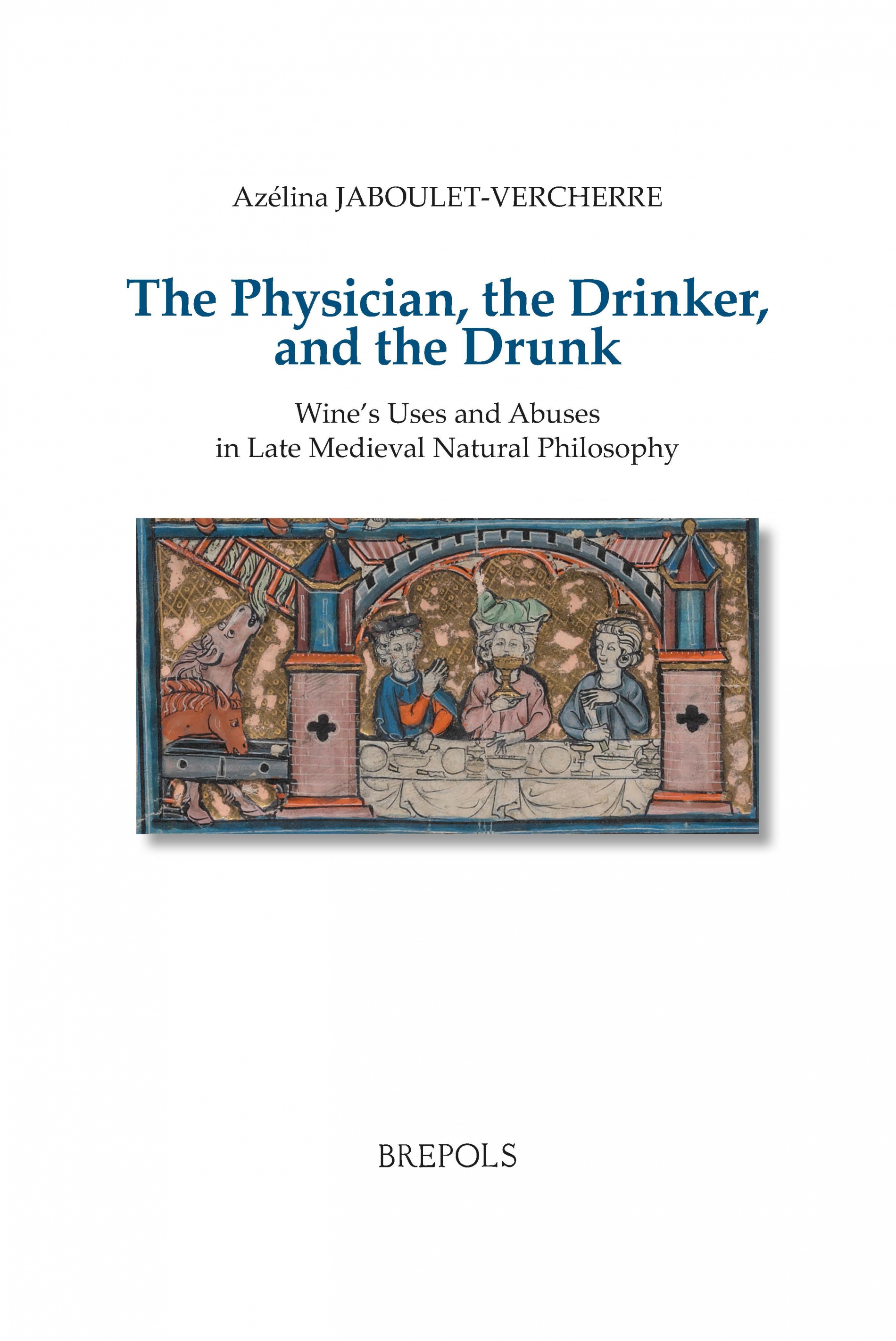

Premio dell'OIV 2015, nella categoria Vino e salute, con:

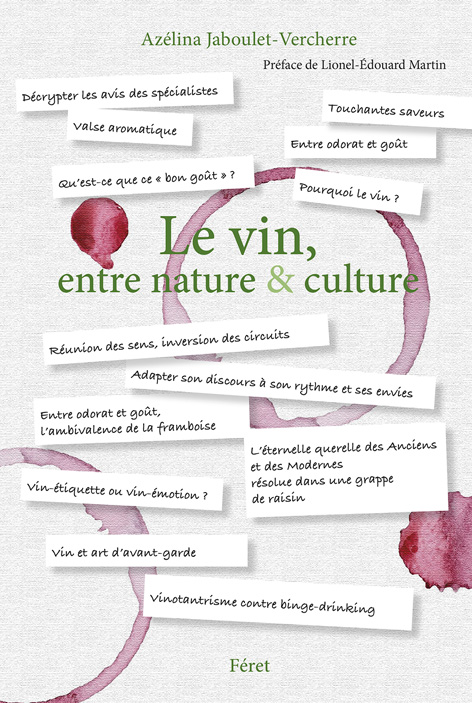

Menzione speciale 2017, nella categoria Letteratura, con:

LA GIURIA DEI PREMI DELL'OIV

MEMBRI 2019

Presidente: Azélina Jaboulet-Vercherre / Francia

1º vicepresidente: Christiane Blum / Lussemburgo

2º vicepresidente: Luís Carlos Ferreira Peres De Sousa / Portogallo

Segretaria scientifico: Jean-Luc Berger (sino a ottobre 2019) / Francia

Presidente dell'OIV: Regina Vanderlinde / OIV (Brasile)

Direttore generale dell'OIV: Pau Roca / OIV (Spagna)

Vicepresidenti delle Commissioni e delle Sottocommissioni dell'OIV:

Benjamin Bois / Viticoltura / Francia

Luigi Moio / Enologia / Italia

Tony Battaglene / Diritto ed economia / Australia

Nuria García Tejedor / Sicurezza e salute / Spagna

Luís Carlos Ferreira Peres De Sousa / Uva, uva passa e prodotti non fermentati della vite / Portogallo

Ondřej Mikeš / Metodi di analisi / Repubblica Ceca

Ex-presidenti dell'OIV invitati

Monika Christmann / Germania

Claudia Quini / Argentina

Yves Bénard / Francia

Peter Hayes / Australia

Reiner Wittkowski / Germania

Per saperne di più sui Premi dell'OIV

Delle posizioni molto distanti

È noto che per le bevande alcoliche il livello di armonizzazione delle normative nazionali con le norme di etichettatura del Codex è abbastanza basso. In occasione del dibattito a Ottawa, la questione dell'indicazione della gradazione alcolica in etichetta, insieme al valore energetico e alle informazioni nutrizionali, è emersa rapidamente e, con essa, delle posizioni nazionali molto distanti tra loro.

Alcune delegazioni ritengono che i testi esistenti del Codex regolamentino a sufficienza le bevande alcoliche e che, vista la varietà di bevande alcoliche e di valori sociali che accompagnano l'uso di tali prodotti, sia preferibile trattarle a livello nazionale, piuttosto che a livello di Codex.

Altri paesi invece hanno sottolineato che potrebbe essere necessario fornire degli orientamenti supplementari specifici per l'etichettatura delle bevande alcoliche e inoltre, poiché le bevande alcoliche non sono prettamente degli alimenti, sarà necessario informare i consumatori dei rischi per la salute associati al consumo di alcol attraverso un'informazione affidabile in etichetta.

L'OIV fa mostra della propria competenza

L'OIV, che ha inviato sul posto il proprio coordinatore scientifico Jean-Claude Ruf, ha attirato l'attenzione del Comitato sulla complessità dell'etichettatura delle bevande alcoliche.

Se il Codex intende avviare dei nuovi lavori, l'OIV ha già fatto presente che sarà necessario stabilire il tenore alcolico minimo di queste bevande e definire chiaramente i prodotti ai quali la norma sarà applicabile, per poter tenere conto delle specificità di taluni di essi.

Ricordiamo che l'OIV ha già avviato dei lavori di revisione della propria norma sull'etichettatura dei vini e delle bevande alcoliche a base di vino, e che sarebbe utile che gli eventuali dibattiti del Codex tengano conto dei lavori dell'Organizzazione, che è la sola organizzazione intergovernativa che coopera con il Codex a tale proposito.

Seguirà un dossier presso i gruppi di lavoro creati dal Codex...